L’ambra non è tratta di una pietra, ma di una resina fossile di età eocenica, formatasi circa 40–60 milioni di anni fa nelle antiche foreste dell’area baltica. La sua natura ibrida – vegetale ma dura come un minerale – e la capacità di racchiudere inclusioni biologiche le hanno conferito fin dalla notte dei tempi un’aura di mistero. Fin dal Mesolitico (ca. 9000–7000 a.C.) infatti l’ambra fu usata come ornamento e talismano. Ben presto divenne anche un “farmaco”: ridotta in polvere, mescolata con miele o vino, fu prescritta contro febbri, convulsioni e malattie respiratorie.

L’ambra nella medicina antica

In epoca classica l’ambra è citata in testi fondamentali. Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia (I sec. d.C.), le attribuisce proprietà terapeutiche per mal di gola, asma e problemi ginecologici. Dioscoride, nel De Materia Medica, ne prescrive l’uso in polvere mescolata a miele e olio di rosa. L’ambra, polverizzata e sciolta nel vino, era ritenuta utile come antipiretico e come antidoto contro i veleni. Nella medicina bizantina e araba, tra IX e XII secolo, le trochisci d’ambra compaiono nei ricettari, indicate contro diarrea, emorragie e malattie “umorali”. Questi testi – come quelli di Mesuè il Giovane (al-Maysiḥī, XI sec.) – influenzeranno la farmacopea medievale europea.

Il Medioevo e la peste: i pomander

Durante la Peste Nera (1347–1351) l’ambra trovò una nuova funzione. Secondo la teoria dei miasmi, la malattia si diffondeva attraverso l’aria corrotta: il solo annusarne l’odore poteva essere mortale. Da qui nacque il pomander (pomme d’ambre), una sfera metallica traforata, spesso in argento, che conteneva miscele aromatiche di ambra, aloe, muschio, canfora e spezie. Indossato al collo o alla cintura, il pomander serviva come filtro simbolico contro il contagio. Non solo i medici lo consigliavano, ma anche gli umanisti se ne interessarono: Michel de Nostredame (Nostradamus), noto soprattutto per le profezie, pubblicò nel 1556 l’Excellent & moult utile opuscule, manuale con ricette per pomander profumati a base di ambra, benzoino, rosa, maggiorana, garofano, iris, calamo aromatico, labdano e gomma arabica.

Dalla superstizione alla chimica: l’acido succinico

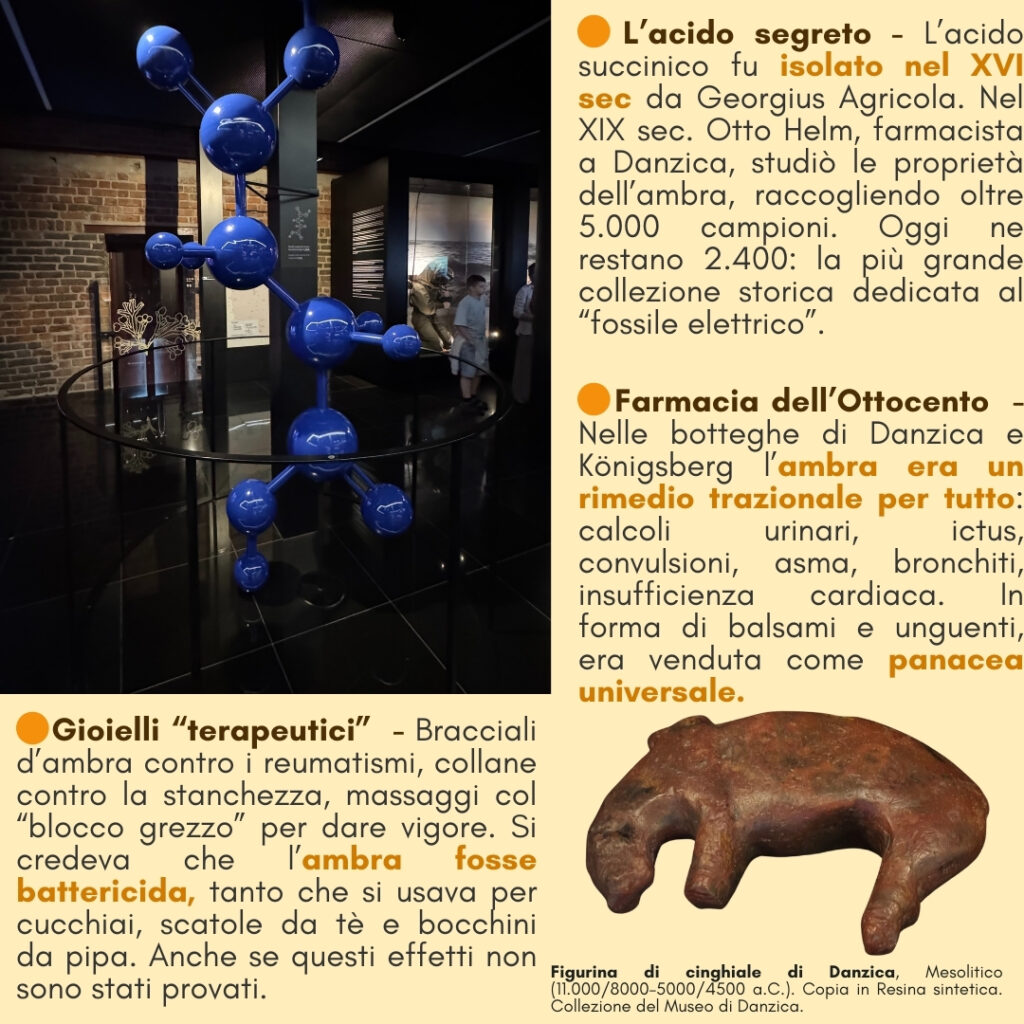

Il passaggio dalla magia alla scienza avvenne con lo studio dei componenti chimici dell’ambra. La varietà baltica, detta succinite, contiene dal 3 al 8% di acido succinico (C₄H₆O₄).

-

1546: Georgius Agricola isolò per distillazione secca l’“oleum succini”, individuando il succinato come componente specifico.

-

XIX secolo: il farmacista Otto Helm (1826–1902), attivo a Danzica, studiò sistematicamente le proprietà dell’ambra, raccogliendo oltre 5.000 campioni (oggi circa 2.400 conservati). Helm mostrò come l’acido succinico fosse solubile in etanolo e in acqua, e ne ipotizzò l’azione terapeutica come sedativo e stimolante digestivo.

Dal punto di vista biochimico, oggi sappiamo che il succinato è un intermedio del ciclo di Krebs, cruciale per la produzione di energia cellulare (ATP). Funziona inoltre come molecola segnale: interagisce con il recettore SUCNR1nelle cellule immunitarie, modulando processi infiammatori.

L’ambra nelle farmacopee europee

Tra XVII e XIX secolo, l’ambra entrò stabilmente nei testi di farmacia europei. Nel 1761, il medico Christoph Molinari descrisse nella Epistola ad cl. v. Antonium Störck pillole d’ambra per uso interno. Queste erano composte da gomma arabica, trementina, sapone potassico, rabarbaro, canfora e storace. Indicate per ulcere intestinali, avevano anche un effetto lassativo.

Nell’Ottocento, a Danzica e a Königsberg, le farmacie vendevano diversi preparati di ambra come panacea universale: balsami, tinture, polveri. Si consigliavano per patologie estremamente eterogenee fra loro:

-

calcoli urinari

-

convulsioni ed epilessia

-

asma e bronchiti

-

insufficienza cardiaca

Si credeva inoltre che l’ambra avesse proprietà battericide, motivo per cui venne usata per cucchiai, scatole da tè e bocchini di pipa.

L’ambra terapeutica popolare

Accanto alle prescrizioni ufficiali, l’ambra sopravvive come medicina popolare. Bracciali e collane erano usati contro reumatismi e stanchezza; i “blocchi grezzi” servivano per massaggi rinvigorenti. Queste pratiche restano ancora oggi in alcune aree del Baltico, soprattutto in Lituania e Polonia.

Dalla tradizione alla ricerca moderna

Oggi la scienza conferma che l’ambra ahimè non curava la peste né le altre malattia, ma molte delle resine usate nei pomander (benzoino, storace, labdano) hanno – in vitro – proprietà antibatteriche e antifungine . L’acido succinico, metabolita del ciclo di Krebs, ha inoltre mostrato attività antiossidanti e immunomodulanti, con potenziali applicazioni in oncologia e in malattie metaboliche. Il fascino dell’ambra resta duplice: documento storico delle credenze terapeutiche e oggetto di ricerca nella biochimica contemporanea.

Una medicina tra mito e scienza

L’ambra è stata idolo, talismano, farmaco e oggetto di studio. Dalle tombe romane al cui interno vi si sonoi travate collane di perle d’ambra alle collezioni di Otto Helm, fino ai laboratori odierni, l’ambra rappresenta un ponte tra storia della medicina e moderna ricerca biochimica. Il suo “segreto” oggi non è più solo mito, ma fa parte della grande narrazione di come l’uomo ha cercato di dare un senso – e una cura – alle proprie malattie.

🙂 Amiche e amici di Enjoythescience.eu, le immagini qui sopra ⬆️ provengono direttamente dai post presenti sulla nostra pagina Instagram (@enjoythescience.eu). Siamo felici di condividerle anche qui!

💡 PS: Se invece cercate qualcosa qui sul sito, digitate la vostra parola sulla lente a destra nella Home.

Buona lettura!